|

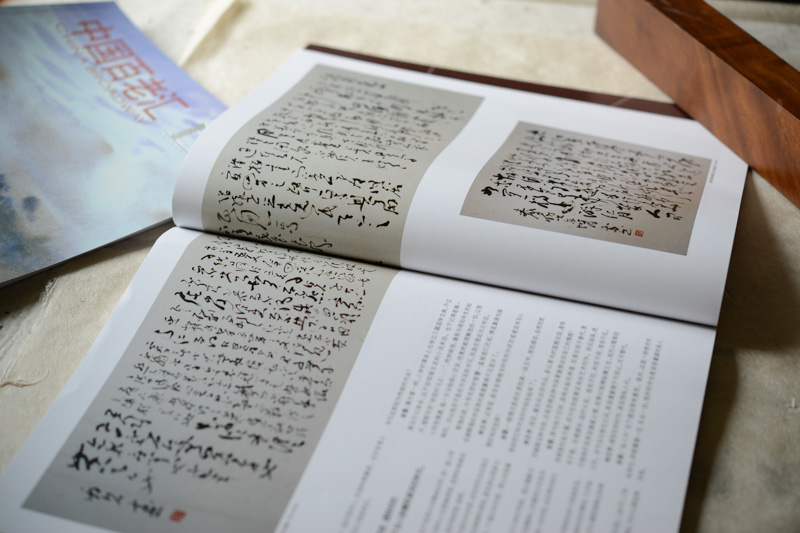

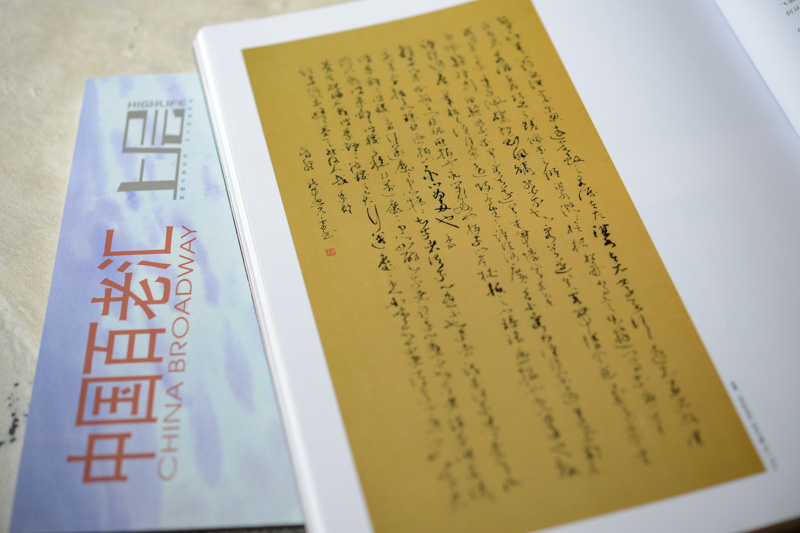

月华如练、夜深人静,翻看艺术家余雷的书法作品,会恍然感觉,时光流逝中,有一股如水的力量,上善而美好。余雷的书法,像暗夜里的花朵、晨曦里的微光,在一种云淡风轻中,云卷云舒、自开自落。而更多的读者,在余雷的书法里,看见的是一个自足而优雅的舞者。在行云流水之间,你会不由想起启发过吴人张旭草书的那个公孙大娘,“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光……”也会想起,黄庭坚目睹过的那个在川江上划船唱歌的船夫与艄公……水,似水流年,如花美眷,余雷的书法,像是写在水面上的,鱼儿、浮萍都安好自在,偶尔才会波光潋滟、长河泼彩。

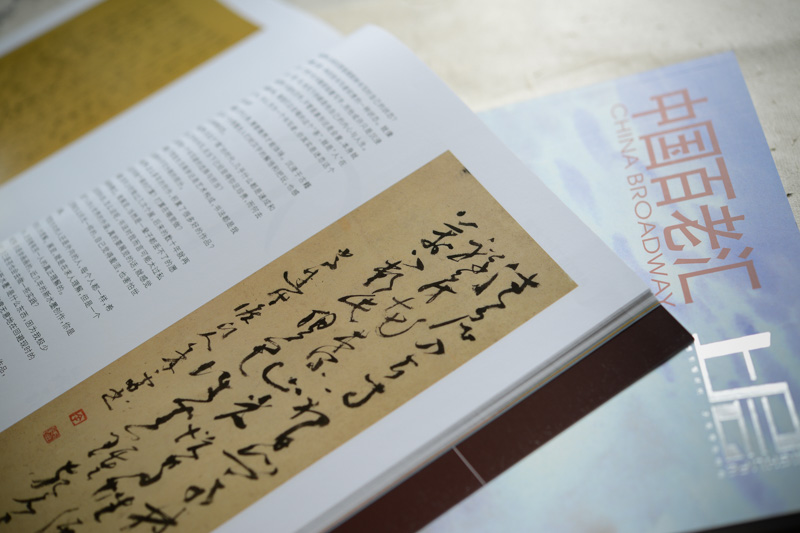

余雷说,我们的每一个汉字都是一幅画,会意与象形,都充满丰盈而诗意的意境。自小习字、美术系毕业和后来的时尚摄影的经历,都让其书法有了别一番的风貌与神韵,而余雷所要坚持的是,心平气和地回到一个“古代秀才”和“一介书生”一样的书写状态,就像一个渐行渐远的游子,藉由一种途径渴望抵达儿时有白云飘过、花好月圆的故乡。

百炼钢绕指柔,数十年如一日的书写与磨练,闭关与修行,艺术家余雷要磨出的是一把怎样的刀与剑呢?余雷说,他只是想老老实实地做一个书写者。回到一个书写者的初衷,是他的迷恋,而在一张宣纸上舞蹈,看水与墨的相遇与交融,是他选择的从一而终,即使是寂寞,抑或忧伤。

——余雷,其实要写的是,一个字被书写着的灵魂,和一个人秘密生长与宿命轮回的内心。

林:是从什么时候开始,热爱上书法的?

余雷:我生长于川北一山村,自幼酷爱书画。一直自己都难以理解,在当时那个偏僻的小山村,怎么就会在我内心萌生出“书画”这个伴我一生的概念。在那样的一个山村,“艺术”根本就是一个不存在也不可理喻的事物。但是很真切的记得,自己在放牛时就确认自己会坚持艺术一生。记得我是在初中时才由父亲带我第一次坐上汽车,第一次去见识了县城,听说了那里的孩子们自小就学习绘画而自己却是那样的孤陋寡闻,也许由此形成了我对于艺术世界的“如饥似渴”。虽然物质匮乏,没见过美术用品,但并不妨碍我在山头地里找来各种垃圾般的物料,做我的书画篆刻、雕刻(是啊,想起来我那时还做雕刻,刻了的人物雕像一直放在书桌很多年)。

我至今常常想,那样的环境于我,是幸,还是不幸?

幸运的是,自幼父母就支持理解我的艺术,虽然他们并不知道艺术是什么。生长在农村,家事艰苦劳碌,但是家人没怎么让我做过农活,至今常常想起那时,在田园山野之间自由的做梦畅想,那是一段不必品茶焚香也可以愉悦的时光。成人参加工作多年以后,我依然属于啃老一族,父母虽也难掩忧虑,但并不给我压力,自始至终理解我做的一切。

林:每天都习字吗?

余雷:不。而且我不认为艺术是可以勤学苦练而成的,技巧是可以练习的,但是过于执着技巧可能会干扰我的内心。我希望我的技巧是源于年岁的自然累积,正如一件自然中历经岁月的物件总能给我们带来平凡质朴的感动,而精雕做旧的工艺品则只有浮华空虚。不曾为了艺术而活,也不曾为了生活而丢失初心,艺术与我,就是这样不即不离、自生自在。

林:和很多艺术家不同的是,虽然有这么多年坚持不懈的创作,但你其实是处于一个“面壁”的状态,你的创作更近似于一种苦行僧似的修行与封闭?

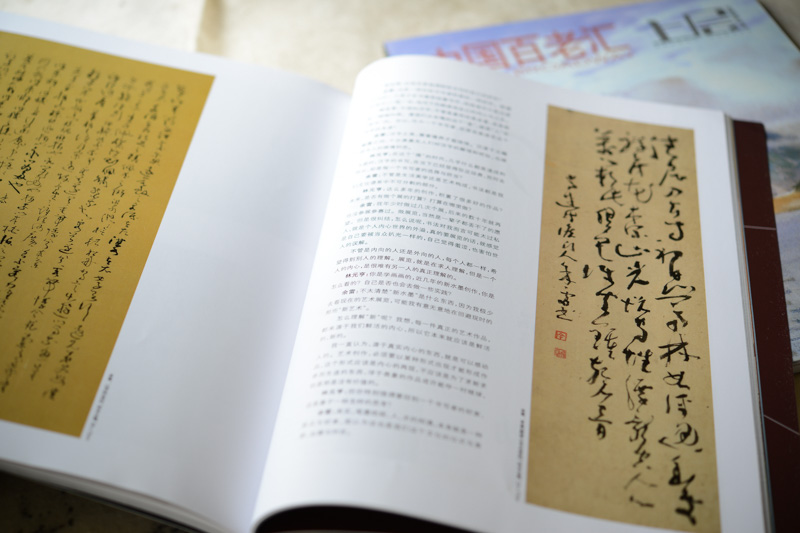

余雷:数十年来,我觉得自己一直会回想起儿时在偏僻小山村的自己,自家院坝里,躺在竹编晒垫上,仰望天空把它看作是一张无边的宣纸,肆意泼墨、畅怀抒写,那种酣畅一直在我内心、在我的笔墨里。也许在旁人眼里是“苦行僧”,实则自己独享其乐。

“不知我者,谓我何忧”,最大的孤独莫过于没人能懂我真实的快乐。

前辈和朋友们的鼓励,给予我很大的精神支持,我一直心怀感激!事实上,我对于欺辱过我的人也感激得很,是那些艰难的时刻,让我从另一面获得感悟,逐步的坚强、超然。

林:这么多年,书法创作是你的全部,但你的作品总是压箱底,很难拿出来见光视人,更别说参展和卖钱,甚至身边很多与你交往多年的朋友,都不知道你是一个真正的书者。那么你是靠什么来谋生的呢?

余雷:生存于现实生活中,我也为之终年劳碌。我以摄影为职业,并以此维生。书画仅仅作为自我精神上的愉悦方式而存在,因为不必靠之求生,所以不必求取他人的欢悦,由此倒也恰巧维护了我书画形态的纯粹性。

幼时的我喜欢中国书画,为了考美术院校而学习西画技法,所以自己的专业学业是油画,为了收集油画的创作素材,又开始接触摄影,后来摄影成为自己维生职业,也可以算是倒转过来养活了自己的书画——这也算是一种机缘吧。

林:看你的书法作品,书写的多是《论语》、《老子》、《诗经》等四书五经,以及像《金刚经》、《心经》等佛经、为什么要选择书写这类较为传统的作品?

余雷:像大家一样,上学时课本上也学过几篇国学古典,不过真没什么体会,远不如琼瑶古龙的小说来劲。也不记得是哪一天,提笔写些“学而时习之…”,恍然顿悟,像是与阔别半生的知心好友偶遇,每一次与他倾心交谈,他竟然能理解我的一切,让我畅怀。所以我并不是在为书法而书写,而是借此与之对话。

惭愧的是,中华先贤的智慧一直被我们无视,佛言真谛也被金碧辉煌的寺庙里的高香熏的不见面目了。

林:感觉你的创作,其实很私人化。

余雷:“私人化”这个提法很有意思。是的,这是一种绝对的私有化,即使遭遇一切、失去一切,我的创作也是毋容置疑的私人所有。

林:中国的汉字,不管是象形还是会意,本身就是一幅幅的画。像我们正在喝的这个“茶”,就是“人”在“草木”间。所以,作为一个书写者,你其实是迷恋这个汉字的本源?

余雷:汉字之美,需要境界才能体味。沉浸于古籍翰墨之间,十分羡慕先人们对汉字的解悟和把玩,也感叹今人的移情别恋。

林:这么多年的创作,积累了很多好的作品?未来,是否有做个展的打算?打算在哪里做?

余雷:我年少时做过几次个展,后来的数十年就再也没参展参赛过。做展览,当然是一辈子都丢不了的愿望。但是很纠结,怎么说呢,书法对我而言可能太过私人,就是个人内心世界的外溢,真的要展览的话,就感觉是自己要被当众扒光一样的,自己觉得羞涩,也害怕世人的误解。

不管是内向的人还是外向的人,每个人都一样,希望得到别人的理解。展览,就是在求人理解,但是一个人的内心,是很难有另一人的真正理解的。

林:你是学画画的,近几年的新水墨创作,你是怎么看的?自己是否也会去做一些实践?

余雷:不太清楚“新水墨”是什么东西,因为我极少去看现在的艺术展览,可能我有意无意地在回避现时的那些“新艺术”。

怎么理解“新”呢?我想,每一件真正的艺术作品,都来源于我们鲜活的内心,所以它本来就应该是鲜活的,新的。

我一直认为,源于真实内心的东西,就是可以感动人的。艺术创作,必须要以某种形式出现才能形成作品,这个形式应该是内心的再现,不应该是为了求新求奇而生造的东西,浮于表象的作品或许能夺一时眼球,但是那是没有价值的。

……

(林元亨)

|